© Ricardo Cuevas

© Ricardo Cuevas

Antes de sacar el corcho, no vemos burbujas revoloteando en la botella. El CO2 está totalmente disuelto. Al descorchar la botella, la presión disminuye abruptamente y el líquido no es capaz de contener al gas en solución. Es así como éste se separa del líquido en forma de burbujas, en un fenómeno que observamos al destapar cualquier bebida carbonatada.

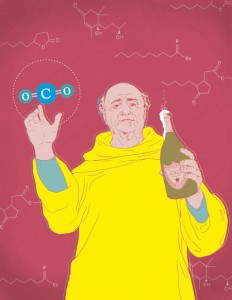

El dióxido de carbono es una molécula ubicua. A veces villana, a veces divina, pero jamás ignorada. Está en nuestra sangre, en nuestros pulmones, en el aire que exhalamos. Más importante; está en las burbujas que emergen danzando desde el fondo de la copa de champaña que sostengo en mi mano. Y, por qué no decirlo, es además el responsable de la estructura suave y esponjosa de estos trozos de pan con que acompaño el aperitivo.

En la atmósfera está presente hoy en apenas 0,04% del volumen. Mucho menos de lo que había antes de que la vegetación comenzara a invadir la Tierra, hace mil millones de años. Hace unos 500 millones de años, por ejemplo, el contenido de CO2 de la atmósfera era 20 veces mayor que el de ahora. Pero la fotosíntesis vino a hacer magia. Un sofisticado mecanismo microscópico liderado por la clorofila, esa molécula que tiñe de verde los viñedos que vieron nacer mi champaña. En la fotosíntesis, la energía solar es utilizada para combinar agua y dióxido de carbono y crear azúcar y oxígeno. Es el origen del dulzor de las uvas cuyos mostos fermentaron en la producción de esta bebida. Así, el dióxido de carbono bajó su concentración sobre la Tierra, mientras la de oxígeno subía, permitiendo que organismos como nosotros podamos disfrutar una tarde de verano, brindando de cara a un viento rico en oxígeno a la salud de la belleza molecular del universo.

GRACIAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

El dióxido de carbono ha aumentado considerablemente en los últimos 100 años. Se piensa que esta es una de las causas principales del cambio climático que los científicos observan. A principios del siglo XX el CO2 representaba tan solo un 0,03% del volumen atmosférico. Se cree que el efecto invernadero provocado por este gas, ahora villano, y que el hombre ha liberado profusamente al quemar combustibles fósiles, es uno de los responsables principales del calentamiento global.

Curiosamente, el champaña es una consecuencia del cambio climático. No del que vivimos ahora, sino que de uno que enfrió a Europa entre los siglos XIV y XIX y que se conoce como la pequeña era del hielo. La región de Champagne-Ardenas en Francia era famosa por sus vinos mucho antes de la popularización de lo que hoy conocemos como champaña. De hecho, allí se confeccionaban vinos tintos que competían con éxito con aquellos de la vecina Borgoña. Pero el nuevo clima comenzó a cambiar las cosas.

El alcohol del vino se produce en el proceso de fermentación, en donde una clase de microorganismos, las levaduras, obtienen energía en ausencia de oxígeno. En el proceso transforman el azúcar en alcohol y CO2. En la mayoría de los casos, el CO2 escapa a la atmósfera y la bebida resultante no es efervescente. Pero las nuevas condiciones de temperatura en la región de Champagne no permitían que este proceso de fermentación se completara. El frío imperante lo detenía, y así el contenido de alcohol no subía todo lo que debía y parte del azúcar quedaba disuelta en el líquido.

El vino pasaba el invierno ya embotellado, y luego, en primavera, al aumentar el calor nuevamente, el azúcar y las levaduras que habían quedado se ponían en actividad. Pero esto ocurría dentro de una botella sellada, por lo que el dióxido de carbono producto de la fermentación no podía escapar. El resultado era un vino efervescente. La nobleza francesa, consumidora principal de estas bebidas, era conservadora en cuestiones enológicas. El vino era un asunto muy serio, y un vino con burbujas era simplemente el resultado de una vinificación equívoca. Las pérdidas de la región de Champagne eran cuantiosas. Además, los estallidos de botellas que no estaban preparadas para tolerar esas presiones se convertían en un riesgo para la integridad de los trabajadores. La presión dentro de una botella de champaña es de unas 6 atmósferas, equivalente a la que experimenta un buzo a 50 metros de profundidad. La industria comenzaba a desesperar. En 1668 un sacerdote benedictino de treinta años, experto en las artes vitivinícolas fue trasladado a la abadía de Hautvillers en el corazón de la región de Champagne. Su misión era la de encontrar un método para terminar con las indeseadas burbujas. Su nombre, Pierre Pérignon. Dom Pérignon.

LA REVANCHA DEL CARBONO

El mismo año en que nacía Dom Pérignon, y unos 300 kilómetros al norte, cerca de Bruselas, Joannes Baptista van Helmont revolucionaba la química. Fue el primero en postular la existencia de un sinnúmero de gases. Antes que él, se pensaba que distintos gases eran distintas manifestaciones del aire. Fue Van Helmont quien acuñó la palabra “gas” para designar este estado sutil de la materia. En cuidadosos experimentos, Van Helmont mostraba que, por ejemplo, el vapor de agua y el aire eran cosas distintas. También fue él quien descubrió el dióxido de carbono. Lo llamó gas silvestre, por la imposibilidad de condensarlo. En realidad, hoy sabemos que a presión atmosférica sólo podemos llevarlo directamente al estado sólido. Así obtenemos el popular hielo seco. Pero para conseguirlo debemos bajar la temperatura hasta menos de -75 grados C, cosa imposible para la época de Van Helmont.

El estudio del CO2 fue abandonado hasta casi 100 años después, cuando el escocés Joseph Black retoma la herencia de su colega flamenco. Lo llama “aire fijo”. Su trabajo fue parte de su tesis para conseguir el título de médico, en el que estudiaba sales de magnesio que se utilizaban en el tratamiento de cálculos renales. Fue él quien logró por primera vez aislar el CO2 y estudiarlo en gran detalle. Black es quizás más conocido por haber comprendido que la evaporación de un líquido requiere de una cantidad extra de calor, el “calor latente”. Sus ideas fueron inspiradas por la necesidad de las destilerías de whisky de ahorrar combustible en el proceso de destilado.

Fue también en las islas británicas en donde el vino espumoso comenzó a ser socialmente aceptado. Los ingleses, además, habían desarrollado una tecnología para fabricar botellas capaces de tolerar altas presiones. En diciembre de 1662, el médico Christopher Merret publica un artículo en la revista de la Sociedad Real de Londres en el que describe un método para conseguir vinos espumosos. Consiste en embotellar el vino agregándole más azúcar, de modo que una segunda fermentación en botella aumente su grado alcohólico y lo provea de burbujas. La moda lentamente se filtra en Francia, hasta el punto que cierto día, a fines del siglo XVII, Dom Pérignon recibe una contraorden. Ya no era necesario terminar con las burbujas. Por el contrario. Había que promoverlas. El disciplinado monje se lo toma muy en serio, y desarrolla las legendarias técnicas que hacen de la copa que sostengo en la mano uno de los brebajes más sensuales que la mente humana haya sido capaz de concebir.

ESAS BURBUJAS

El dióxido de carbono es soluble en agua. Es así como una buena proporción del CO2 del planeta se halla disuelto en los océanos. Pero al igual como no podemos disolver cantidades arbitrariamente grandes de sal en un vaso de agua, tampoco podemos disolver una cantidad arbitrariamente grande de CO2. A mayores presiones, sin embargo, la cantidad que podemos disolver aumenta. En una botella de champaña a 6 atmósferas de presión podemos disolver muchísimo más dióxido de carbono que a presión atmosférica. De allí parte de la magia de nuestra bebida. Antes de sacar el corcho, no vemos burbujas revoloteando en la botella. El CO2 está totalmente disuelto. Al descorchar la botella, la presión disminuye abruptamente y el líquido no es capaz de contener al gas en solución. Es así como éste se separa del líquido en forma de burbujas, en un fenómeno que observamos al destapar cualquier bebida carbonatada.

El mecanismo de formación de estas burbujas es intrincado, y es parte de la belleza que apreciamos en una copa de champaña.

Producir una burbuja tiene un costo energético. Este viene dado por la llamada tensión superficial de sus bordes. A pesar de que fluctuaciones azarosas dentro del líquido son a veces capaces de concentrar las energías requeridas, esto es algo que ocurre con una probabilidad muy baja. Es por esto que las burbujas se forman, generalmente, en lugares llamados “centros de nucleación” que, en el caso de nuestro espumante, se trata de impurezas. Usualmente son fibras vegetales que cayeron en la copa. Son parte del polvo que flota en el aire o del paño con que la secamos. Una copa perfectamente limpia, preparada en un laboratorio, no dará lugar a burbujas. Esta es la razón por la que al mirar una copa de champaña nos parece que las burbujas son creadas en puntos bien determinados del cristal, generando líneas definidas de burbujas que viajan hacia la superficie.

Otro fenómeno que observamos es que las burbujas crecen en su viaje, y la distancia entre ellas va aumentando. De hecho, las burbujas se crean de tamaños pequeños, de unos 10 micrones, la décima parte del ancho de un cabello. Una vez formadas, el CO2 cercano se difunde hacia su interior, aumentando así su tamaño. Las burbujas suben porque son más livianas que el líquido, por lo que experimentan una fuerza de flotabilidad hacia arriba. Su velocidad va aumentando a lo largo del viaje, lo que hace que las de más arriba se adelanten, aumentando la distancia entre burbujas.

Hay tanta física en mi copa. Tanta belleza, tanta historia. Casi un litro de CO2 saldrá de mi copa de champaña si no la bebo a tiempo, dejándola muerta, desprovista de su burbujeante actividad. Así que usted me perdonará, pero hasta aquí las palabras, y en nombre de Dom Pérignon, Joseph Black, Joannes Baptista van Helmont y Christopher Merret, alzo la copa y brindo por la magia efervescente del universo.