Alemania se había convertido en un sitio inhóspito. Max Born, uno de los padres de la teoría cuántica, había encontrado asilo en Edimburgo, mientras Albert Einstein hacía lo propio en Princeton. Ambos judíos, habían escapado del horror nazi. La correspondencia que mantuvieron durante cuatro décadas es un testimonio de una época en que la muerte y la crueldad convivían con momentos estelares de la ciencia.

Fue a fines de 1936 cuando Born recibió de su amigo una carta felicitándolo por su nombramiento en Edimburgo. Pasando a temas científicos, en tanto, le comentaba que “junto a un joven colaborador hemos llegado a la interesante conclusión de que las ondas gravitacionales no existen”. Einstein había enviado a la revista Physical Review un trabajo titulado “¿Existen las ondas gravitacionales?”. El artículo, que respondía negativamente a la pregunta, fue rechazado. Un referí anónimo había informado a los editores que el manuscrito contenía errores que demandaban una corrección exhaustiva. Esto indignó a Einstein, poco acostumbrado al minucioso sistema de revisión por pares, quien contestó con rudeza: “No veo razón para revisar el manuscrito de acuerdo a los comentarios —en cualquier caso erróneos— de su experto anónimo”.

El artículo fue publicado meses después en otra revista. Pero el título había cambiado a “Sobre ondas gravitacionales”, así como las conclusiones. Los autores se habían dado cuenta del error. Probablemente gracias al anónimo referí, que hoy sabemos fue el físico Howard Robertson, quien tuvo oportunidad de discutir sobre la cuestión con el entonces asistente de Einstein, Leopold Infeld. A pesar de esto, Einstein nunca más envió un artículo a Physical Review. Una decisión injusta ya que, después de todo, fue su sistema de revisión el que le evitó el bochorno de publicar un resultado no sólo erróneo, sino contradictorio con una de sus predicciones más célebres: la existencia de ondas gravitacionales.

Vibraciones del espacio-tiempo

La teoría de la gravedad de Einstein nos dice que los fenómenos gravitacionales son consecuencia de la geometría del espacio-tiempo. Como si se tratara de la membrana de un tambor sobre el que hemos dejado un peso, este se deforma y se curva en presencia de materia. Pero, al igual que en el caso del tambor, cosas más interesantes pueden ocurrir. Al golpearlo con una baqueta, este siente un peso por un breve lapso y luego, a pesar de la ausencia de fuerzas, la membrana continúa vibrando con movimientos ondulatorios. La energía de movimiento entregada por el golpe se transforma en ondas mecánicas de la membrana.

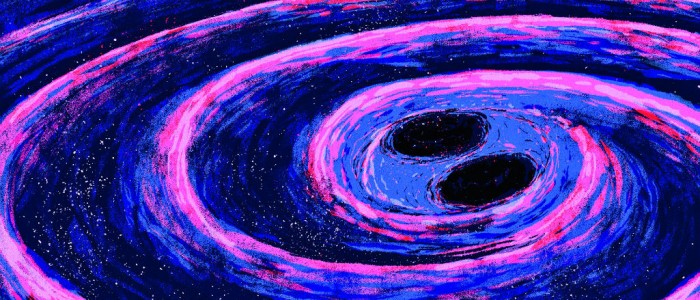

El campo gravitacional funciona de modo similar. Si aceleramos un cuerpo masivo, este emitirá ondas gravitacionales. Lo hace la Tierra en su órbita alrededor del Sol, pero su intensidad es de detección casi imposible. Por ello, en la búsqueda de ondas gravitacionales debemos concentrarnos en sistemas binarios muy masivos y que orbiten con gran rapidez, de modo que su radiación gravitacional sea lo más abundante posible. La pérdida de energía debida a la radiación emitida hace que los astros comiencen a acercarse hasta colisionar. Los cálculos sugieren que el proceso es uno de los que más radiación gravitacional generan. Más aún si se trata de dos agujeros negros, los objetos más densos del universo. Pero este tipo de eventos no es de los que ocurren a la vuelta de la esquina en nuestro vecindario cósmico por lo que debemos estar dispuestos a mirar grandes extensiones del Universo. Muy lejos de aquí.

El llanto primordial

La Tierra era un sitio inhóspito hace mil trescientos millones de años. Su fisonomía era muy distinta. El supercontinente Rodinia dominaba la geografía, mientras en los mares surgían los primeros organismos pluricelulares. Al tiempo que un tipo de alga roja llamada bangiomorpha pubescens inauguraba la reproducción sexuada en la historia evolutiva, en los confines del universo tenía lugar un parto de inusitada violencia. Dos agujeros negros transitaban los últimos pasos de su febril danza de apareamiento, girando a velocidades cercanas a la de la luz, acercándose en espiral hasta fundirse, gestando un nuevo agujero negro. Una copiosa cantidad de ondas gravitacionales se emitió en el parto, la más intensa de ellas en el instante en que el nuevo agujero negro se acomodó en la que desde entonces sería su nueva identidad. Ese llanto primordial arrugó el tejido espacio-temporal provocando una ondulación que inició allí un largo viaje.

La perseverancia fue la clave. Y la obstinada determinación de Rainer Weiss, Kip Thorne y Ronald Drever, los padres de la criatura, que defendieron contra viento y marea la posibilidad de “escuchar” los susurros del universo.

En la Tierra aún no había detectores ni teorías. Los dados de la evolución, sin embargo, ya estaban echados. Al igual que un arquero que se arroja con determinación ante la ejecución de un penal, ya sólo le queda esperar el contacto de la pelota con sus guantes, los organismos eucariontes del periodo Ectásico estaban perfectamente en sintonía con el tiempo de espera necesario para capturar la radiación gravitacional que se acercaba. Mil trescientos millones de años eran suficientes para que nuevos organismos eucariontes pluricelulares, provistos de decenas de billones de células altamente especializadas, construyeran el primer detector capaz de sentir el casi imperceptible meneo del espacio-tiempo.

Así fue como el lunes 14 de septiembre de 2015, a las 4:50 de la mañana, la onda fue detectada en Louisiana. Lo propio ocurrió siete milésimas de segundo más tarde en el estado de Washington. Casi simultáneas, las señales eran idénticas. Los científicos concluyeron que la probabilidad de que un evento azaroso hubiera causado ese patrón en ambos detectores, ubicados a tres mil kilómetros de distancia, era prácticamente nula: menos de una en un millón. La señal había sido provocada por el paso a través de la Tierra de las ondas gravitacionales emitidas en el violento parto de un agujero negro sesenta y dos veces más pesado que el Sol. Se le puso nombre al llanto de la criatura: GW150914.

LIGO y el misterio del origen

Fueron necesarios casi veinticinco años de trabajo incesante de un ejército de científicos y técnicos para alcanzar ese instante sublime. La perseverancia fue la clave. Y la obstinada determinación de Rainer Weiss, Kip Thorne y Ronald Drever, los padres de la criatura, que defendieron contra viento y marea la posibilidad de “escuchar” los susurros del universo. Porque aquello que muchos pensaban imposible cristalizó esa fresca mañana de otoño como un regalo cósmico. Venía de la región austral del cielo. La señal detectada fue extremadamente débil porque, al ser emitida en todas las direcciones, la porción que viajó hacia nosotros es una fracción ínfima de la onda inicial. Además de que la gravedad, no lo olvidemos, es la más débil de las interacciones.

Pero los detectores del experimento LIGO (siglas en inglés para Observatorio de Ondas Gravitacionales de Interferometría Láser) estaban cuidadosamente calibrados de modo que ese llanto ahogado pudiese ser percibido.

La precisión allí conseguida en la medición de distancias no tiene parangón. Para detectar el paso de una onda gravitacional, LIGO necesita medir la distancia entre dos espejos, separados cuatro kilómetros, con una precisión de… ¡una parte en mil trillones! Esto es como medir la distancia entre la Tierra y el Sol con una precisión igual a la del tamaño de un átomo. El que lo hayan conseguido es razón suficiente para levantar las copas a la salud de nuestra especie.

Los cálculos teóricos exigen resolver las ecuaciones de la relatividad general en una situación con la que es imposible lidiar en una hoja de papel. Es imprescindible la simulación con computadores. Aun así, el problema es de tal complejidad que recién ha podido ser resuelto en el siglo XXI, justo a tiempo de completar la aventura iniciada por una diminuta alga roja y poder darle sentido a la señal que pasó fugazmente por la Tierra. Y es que esta es tan tenue y viene mezclada con tanto ruido indeseado de origen terrestre (sismos, mareas, actividad humana), que sólo conociendo bien lo que se busca es posible identificarla. Los físicos teóricos simulan lo que ocurriría en distintos sistemas astrofísicos y cómo sería el perfil de las ondas gravitacionales que esperaríamos ver en la Tierra en cada caso. Así se pudo identificar la señal GW150914. A pesar de su minúscula amplitud, la energía emitida en forma de ondas gravitacionales en el cortejo de la pareja de agujeros negros y el parto de su retoño fue equivalente a tres soles.

Muchas son las conclusiones que se desprenden de la observación de LIGO. Pero quizás la consecuencia más importante sea que marca el comienzo de una nueva era en la exploración del universo, hasta ahora basada en las ondas electromagnéticas. Primero la luz visible, desde que Galileo alzara la vista al cielo valiéndose del telescopio. Luego, una gran variedad de frecuencias invisibles para nuestros ojos, pero no para nuestros instrumentos. A partir de hoy tenemos una nueva herramienta que nos permitirá explorar sistemas astrofísicos aunque no emitan luz. Además, a diferencia de las ondas electromagnéticas, que pueden ser bloqueadas fácilmente por la materia, las gravitacionales atraviesan obstáculos sin dificultad. Con ellas podríamos escudriñar rincones del universo que hasta hoy nos resultaban opacos. Auscultar los sucesos que ocurrieron poco después del Big Bang, buscando la información que nos lleve a comprender el misterio del origen.

Podemos entrever un futuro tan promisorio como el que imaginó Galileo al apartar el telescopio, aturdido y con las sienes palpitantes, tras contemplar por vez primera las intimidades que la anatomía lunar dejaba al descubierto en su prístina desnudez.