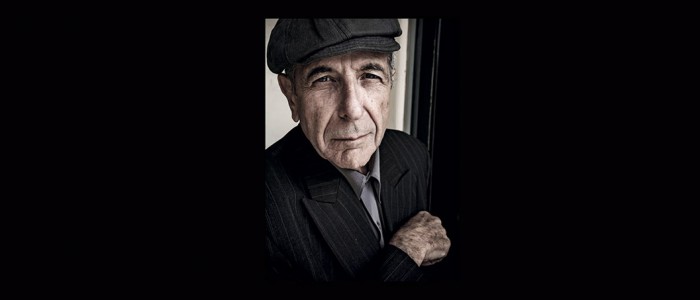

Recuerdas que estabas en un aeropuerto en Texas y que fuiste a comprar una revista para leer en el vuelo. The New Yorker. Te quedaban varias horas antes de embarcar y abriste la revista y ahí estaba el perfil que David Remnick le había hecho a Leonard Cohen. Lo miraste por encima. Hacía calor. Por los parlantes sonaba sólo música country. Por los ventanales, más allá de los aviones, se veía el desierto. Recuerdas que hojeaste el perfil y cerraste la revista. No lo quisiste leer. Te quedaste en blanco, mirando la nada, esperando irte. Quizás te dio pánico. Las canciones de Cohen te gustaban. Te gustan. Están en tu vida desde hace mucho tiempo y las escuchas como si entraras a un templo en ruinas. No eres religioso, pero puedes detectar en ellas una fe construida desde la contradicción y el horror; edificada con los restos del siglo XX, esos escombros en los que también te gusta hurgar.

Recuerdas, entonces, que vuelves a tu casa y que pasan dos o tres semanas y tienes que viajar de nuevo y haces el equipaje y encuentras la revista con lo de Cohen. Por un segundo quieres llevarla. Es un jueves por la tarde. Trump ganó la presidencia de Estados Unidos el día antes y el mundo parece haberse convertido en una novela de Philip K. Dick: una distopía más de las que les gustan a ti y a tus amigos. Entonces tomas la revista, pero la dejas de lado de nuevo y llegas al aeropuerto en medio del calor y entonces miras el teléfono y alguien te manda un mensaje diciendo que Leonard Cohen ha muerto. Y recuerdas lo de la revista. Recuerdas que escuchaste You Want It Darker hace poco tiempo y te pareció maravilloso y atroz. Recuerdas que no lo leíste en clave (o no quisiste hacerlo) porque no pensaste que versos como “Si tú eres el traficante, déjame fuera del juego/ Si eres el sanador, yo soy el roto y el cojo/ Si esta es tu gloria, mía es la vergüenza/ Tú lo quieres más oscuro” fuesen una despedida. No tenían por qué serlo. Cohen estaba ahí. Cohen seguía ahí. Nadie tan lleno de rabia podía abandonar el escenario, salir de escena.

Recuerdas que llamaste a Carla y le contaste y se quedaron en silencio por unos segundos. Recuerdas las reacciones de tus amigos. La sensación de pérdida que compartían todos los que pusieron fotos de sus discos, de sus libros, de alguna revista que consideraban un tesoro secreto. Recuerdas que algunos compartieron fragmentos de sus letras, como quien arroja piedras a un pozo profundo. Recuerdas también que te preguntaste qué significaba Cohen para ti y te metiste a Spotify en el teléfono y pusiste “The future”, esa canción de 1992 y que te pareció que quizás había sido escrita ayer o antes de ayer: “Toma el único árbol que queda/ y mételo en el hoyo/de tu cultura/devuélveme el Muro de Berlín/dame a Stalin y a San Pablo/He visto el futuro, hermano: es asesinato”.

Recuerdas que repetiste la canción varias veces, tratando de encontrarle un sentido. Te viste a ti mismo veinte años atrás escuchándola en un casete que te había grabado un amigo, subido en una micro que iba de Villa Alemana a Valparaíso, tratando de hacer calzar la lista de horrores que la canción decretaba con el paisaje en movimiento que veías: los paraderos de micro, las playas sin veraneantes, el horizonte gris de un puerto nublado. Recuerdas que ese disco te marcó, que la voz de Cohen venía de un planeta oscuro, que estaba hecha de horror y aburrimiento, y que con los años volverías a él una y otra vez, a su fragilidad mal disimulada, a aquella poesía que trataba de procesar los modos del abandono, que mascaba el daño y lo escupía con elegancia indisimulada.

Por supuesto, con los años escucharías sus otros discos, comprarías algunos de sus libros, tratarías de entender los otros lugares que esa voz rota cubría como una sombra. Recuerdas esos fragmentos, esos pedazos de una mitología contradictoria. Recuerdas que te parecía natural que Cohen se hubiese vuelto monje en un monasterio budista de California, que su nombre ahí fuese Jikan, que se comportase como uno de esos viejos soldados que se retiran del mundo para hundirse en el silencio, porque esa era la única sabiduría posible. Recuerdas entonces que volvió en un momento, que sacó más álbumes, que se lanzó a hacer giras. Recuerdas que leíste la biografía de él que hizo Sylvie Simmons y te pareció buenísima, pero que pensaste que no podía con el biografiado, que se quedaba corta, que no tenía sentido, que los datos de una vida no alcanzaban a explicar esa obra. Recuerdas entonces que al final leíste en línea lo de Remnick y te asombraron esos destellos de intimidad: la carta de despedida de Marianne, su pareja más célebre; las imágenes domésticas de un hombre ordenando su casa, tratando de descifrar aun qué podía significar su propio arte, midiendo el paso del tiempo como si bailase un vals capaz de describir el vacío como si fuese una fiesta o una bofetada.

Recuerdas que volviste a colocar sus viejas canciones en los audífonos. Tenías un poco de tiempo y creías que su voz aún estaba en el mundo, no lo iba a dejar. Escuchaste “Hallelujah”, “Bird on the wire”, “First we take Manhattan”. Entonces, antes de que el avión partiera sonó “Tower of song”. Recuerdas los primeros versos: “Bien, mis amigos ya se han ido y se me ha puesto el pelo gris/ los lugares donde antes iba a jugar ahora me duelen/ Estoy loco por amor, pero no voy a tratar / Pago el arriendo todos los días/ Oh, en la Torre de la Canción/ Le pregunté a Hank Williams: ¿Cuán solo quedaste?/ No me ha dicho nada aún / Por las noches lo oigo toser/ cien pisos arriba mío/en la Torre de la Canción”.